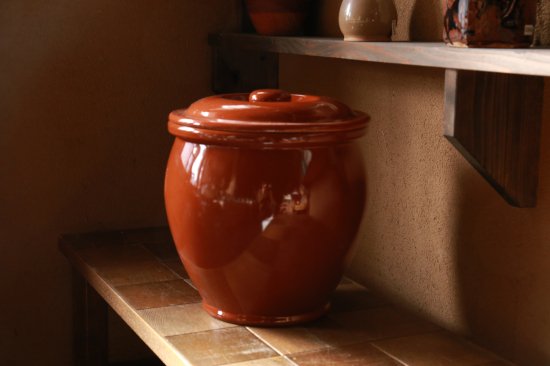

お漬物やお味噌つくりに最適な陶器製の容器 甕(かめ)

甕とは、口が大きく底の深い陶磁器の容器のことで、古くからお水やお酒、お酢やしょうゆ・油などの液体飲料物の貯蔵用具として使用されていました。

近代では、ガラスやほうろうなどの発達によって、甕の使用はほとんどみられなくなってしまいましたが、お味噌つくりや梅干しつくり、ぬか漬けの容器などとして、今でも沢山の方に愛されている陶器製の容器です。

一点ものに近い仕上がりの甕たちは、使うほどに愛着のわく、表情豊かな陶器製容器です。

菱登製陶所さんのつくる、えんける道具店の甕(かめ)

手作業ならではの表情を持つ、シンプルで温かみある陶器製容器

無駄をそぎ落としたシンプルな陶器製容器。

昔ながらの甕の良さはそのままに、現代の暮らしに自然と馴染んでくれる、シンプルながらも表情をもつ甕へと、仕上げていただきました。

丸みのあるシルエットで、極限までシンプルに仕上げた陶器製の容器です。

岐阜県多治見市高田の窯元「菱登製陶所」さんに生産していただいた、当店オリジナルの陶器製の容器です

400年続く高田焼の伝統を守り続け、製品つくりを続けておられる窯元「菱登製陶所」さんは、昔ながらの伝統的な陶器製品を製造しておられる窯元さんです。

どんな焼き物にも仕上がる、シンプルな陶土「高田の土」を使用した焼き物です。

機能性をあわせもった陶土の温かみを感じる焼き物へと仕上がっています。。

加藤さんのつくるかめ

職人さんご夫婦、お二人の手作業によりつくられる表情豊かな甕

沢山のサイズがあり、食品つくりの量によって大きさをお選びいただけます。

食卓用のお漬け物入れ、キッチンで使う調味料入れに、サイズやお色が豊富です。

岐阜県多治見市で13代続く窯元の職人、加藤さんのつくる甕です

1600年創業の窯元さんで、今でも機械操作に頼らず一点一点を丁寧に手作業でつくられておられます。

一度に作れる数量や、ご用意できる数量には限りがございます。

手作業ならではの個性ある仕上がりが特徴の製品です。

とこなめ焼のかめ

昔ながらの懐かしい表情を持つとこなめ焼の甕

甕と言えば「常滑焼」と言われるほど、今でも沢山の方に愛されている容器です。

当店扱う甕の中でも一番大きなサイズで、沢山のお味噌や梅干しつくりに重宝します。

特に沢山の量の梅干しやお味噌をつくるのにおすすめです。

今では生産されていない、20年ほど前に作られた、デットストックのとこなめ焼の甕です

かつて甕づくりが盛んだった愛知県常滑市ですが、老舗窯さんの廃業等によって、とこなめ焼の甕を生産している窯元さんを見かけなくなってしまいました。

常滑の町、やきもの散歩道のとある窯元さんとの出会いを通じまして、この「とこなめ甕」とのご縁に恵まれました。

限りある在庫の一点一点を大切に、常滑の伝統とともに、お伝えさせていただきたいと思います。

- 甕が良いわけ(食品つくりに最適な容器)

- 甕の使いかた(ぬか漬け容器として、梅干し・お味噌の仕込みに)

- 甕の使いかた(食卓でのお漬物・梅干し・お塩入れ、米びつとして)

- 甕のお手入れ方法・注意点

- 甕の選び方・仕込み量めやす

- 【お客様の声】かめ

- 【よくあるご質問】かめ

- 【手作業でつくられる製品の特長】かめ